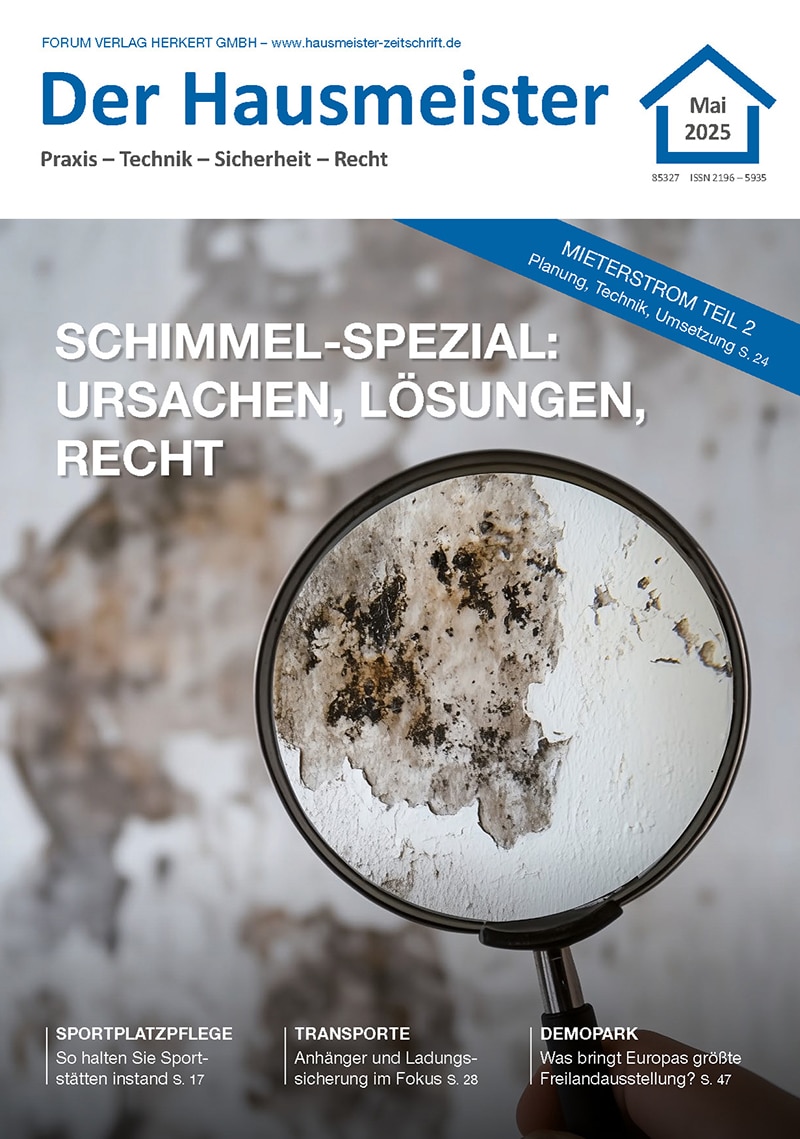

Schimmelbefall

So sieht es rechtlich aus

Text: Dr. Ing. Volker K. Drusche | Foto (Header): links: © info@roccoherrmann.d – stock.adobe.com, rechts: © Rattanapon – stock.adobe.com

Schimmel in Mietwohnungen lässt sich mit einem Hinweis auf „unzureichendes Lüften“ weder beseitigen noch ignorieren. Im Gegenteil: Die Gründe sind vielfältig, das weiß auch der Gesetzgeber, der die Mieterverantwortung klar begrenzt. Was bedeutet das für den Vermieter oder die Hausverwaltung?

Auszug aus:

DER HAUSMEISTER

Praxis – Technik – Sicherheit – Recht

Ausgabe Mai 2025

Jetzt Leser/-in werden

Schimmel in Gebäuden bedingt häufig Streitigkeiten mit stark unterschiedlichen Sichtweisen. Grundsätzlich gilt zur Gebäudebeschaffenheit, dass der Bauunternehmer bzw. Vermieter denjenigen Standard schuldet, der beim Abschluss eines Bau- oder Mietvertrags maßgebend ist. Die Bausubstanz muss dabei den anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Errichtung entsprechen, sofern nichts Anderslautendes vereinbart ist. Ein altes Gebäude kann so lange die alten Standards behalten, bis nachgewiesen ist, dass die zur Bauzeit gültigen anerkannten Regeln der Technik nicht eingehalten wurden, zwingende gesetzliche Vorgaben eine Modernisierung verlangen, Modernisierungsarbeiten aus anderen Gründen vorgenommen werden oder im Falle einer gesundheitsgefährdenden Beschaffenheit ein neuerer Standard auf der Basis aktueller Erkenntnisse geschuldet ist.

Feuchte Gebäudeteile mit Schimmelbefall, welcher über eine lage- und bauarttypische Hintergrundbelastung hinausgeht, sind zunächst als Mangel einzustufen und gehören unstrittig zu den störenden und vermeidbaren Nutzungsumständen. Bei selbst genutzten Gebäuden rühren Streitigkeiten meist aus unsachgemäß durchgeführten Arbeiten im Zuge von Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen. Hierbei handelt es sich in der Regel um bauliche Ursachen. Diese sind im Einzelfall hinsichtlich der Ausführung im Vergleich zur vereinbarten Soll-Ausführung nach den anerkannten Regeln der Technik zum Ausführungszeitpunkt zu prüfen.

Weiterhin können Planungs- oder Hinweispflichten verletzt sein. Vermieter haben ggf. Sanierungspflichten, es sei denn, die Ursachen liegen allein in der Verantwortungssphäre der Mieter oder eine Wohnungsschimmelpräsenz war bereits vor Mietvertragsabschluss als individuelle Parteiabrede zur Beschaffenheit der Mietsache bekannt gemacht worden. Maßgebend für die Beurteilung ist, ob der tatsächliche Zustand eine nachteilige Abweichung vom vertraglich geschuldeten Zustand aufweist.

Zunächst ist eine Beschaffenheit voraussetzbar, die sich für den vereinbarten Nutzungszweck eignet. Wohnungsmieter können z. B. nach der allgemeinen Verkehrsanschauung erwarten, dass die Räume einen Standard aufweisen, der bei vergleichbaren Wohnungen üblich ist. Dabei sind auch Gebäudealter, Sanierungen mit den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen, Ausstattung, Art des Gebäudes, Höhe der Miete und eventuelle Ortssitte zu berücksichtigen. Die von einem Vermieter überlassenen Räume müssen eine Bausubstanz aufweisen, bei der durch üblichen Wohngebrauch kein Schimmelbefall auftritt. Grundsätzlich muss der Mieter übermäßige Feuchtebildung in der Wohnung vermeiden; andererseits darf ihn diese Pflicht nicht in seinem Recht zum Gebrauch der Mietsache unzumutbar behindern.

Die Rechtsprechung hat eine Abgrenzung nach sog. Einflusssphären und Gefahrenbereichen entwickelt:

Das Vorliegen des Mangels und die Beeinträchtigung der Mietsache zum vertragsgemäßen Gebrauch muss der Mieter beweisen. Der Mieter muss dem Vermieter gem. § 536 Abs. 3 schriftlich mitteilen, dass Feuchtigkeit in der Wohnung aufgetreten ist, sofern der Vermieter nicht auf andere Weise Kenntnis davon erlangt.

- Der Vermieter muss den Mangel beseitigen oder kann zunächst versuchen zu beweisen, dass der Schaden nicht infolge der Beschaffenheit der Mietsache (z. B. Minderdämmung, Undichtigkeiten etc.) entstanden ist, sondern allein durch den Mietgebrauch (vgl. BGH, XII ZR 71/ 01). Im Schimmel-Beseitigungsfall muss der Erfolg der Sanierungsmaßnahme nachgewiesen werden können.

- Falls festgestellt werden kann, dass die Wohnung keine verursachenden Baumängel aufweist, muss sich der Mieter entlasten und darlegen, wie häufig und wie lange er täglich gelüftet hat, und Angaben zum Heizverhalten machen. Den Anschein einer möglichen (Mit-)Verantwortlichkeit des Nutzers hat die Rechtsprechung angenommen, wenn Feuchtigkeitsschäden erstmals auftraten, nachdem der betroffene Mieter die Wohnung bezogen hat. Eine ähnliche Schlussfolgerung wurde aus unterdurchschnittlichem Heizenergieverbrauch des Mieters einer schimmelbefallenen Wohnung gegenüber anderen schadensfreien Wohnungen im selben Objekt gezogen.

- Welche Lüftungsmaßnahmen realisierbar sind, richtet sich nach dem vertraglich vereinbarten oder vorausgesetzten Zweck und der Verkehrssitte. Es reicht normalerweise nicht aus, wenn Mieter die Fenster vorübergehend ankippen, weil es dabei nicht zu einem ausreichenden Luftaustausch kommt.

Bei auftretenden Mängeln wird ein suboptimales Lüftungsverhalten des Nutzers trotzdem kaum im Sinne eines Mitverschuldens gewertet, sofern ein zur Schadensvermeidung erforderlicher Lüftungsaufwand oder ein erforderliches Heizverhalten unzumutbar ist.

Werden z. B. bei normalen Innenraumtemperaturen Bauteiloberflächentemperaturen an der Innenseite von unter 10 °C gemessen, sodass ein Schimmelpilzbefall nur durch eine gesundheitsbeeinträchtigende Herabsetzung der Raumluftfeuchte vermieden werden kann, hat dies ein Nutzer – ohne entsprechende Vereinbarungen – nicht rechtlich zu vertreten.

Besonderheiten treten immer dann auf, wenn die Hauptursachen für den Schimmelbefall baulicher Natur sind, jedoch nachgewiesen werden kann, dass die Bausubstanz den Ausführungsregeln zum Zeitpunkt der Errichtung entspricht. Dies ist häufig bei energetisch weitgehend unsanierten Altbauten mit Baujahr vor 1978 der Fall. Den Vermieter trifft hierzu keine unmittelbare Verantwortung, jedoch darf ein Mieter gesundheitsungefährdende Wohnungseigenschaften voraussetzen.

Vermieter haben also neben den bedingten Bauteilanforderungen im Sanierungsfall unter Umständen auch Sanierungspflichten zur Abwehr von Gesundheitsgefahren. Dabei ist nicht die Einhaltung bestimmter Normen bei Errichtung eines Gebäudes maßgebend, sondern die von den Mietvertragsparteien vereinbarte Beschaffenheit der Wohnung (vgl. BGH, 06.10.2004, VIII ZR 355/ 03).

Es kann sogar davon ausgegangen werden, dass stillschweigend vereinbart ist, dass bei längerer Mietdauer die für einen ungestörten Gebrauch erforderlichen Anpassungen an zeitgemäße Wohnverhältnisse geschuldet sind (vgl. AG Köln, 06.05.2010, 208 C 310/ 09, LG Nürnberg-Fürth, 22.07.1983, 7 S 1924/83, und AG Berlin-Wedding).

Es gibt nur eine begrenzte Mieterverantwortung!

Nicht zumutbar ist z.B. die Herbeiführung eines besonderen Raumklimas, um die Ausbreitung von Schimmel zu verhindern, wie das „Durchheizen“ auf ein typisches Anwesenheitstemperaturniveau oder Lüften einer Wohnung während Abwesenheitszeiten, schon aus Gründen des Einbruchschutzes (vgl. LG Braunschweig, 04.04.1997, 6 S 249/96). Möbel dürfen an jedem beliebigen Platz in der Wohnung aufgestellt werden, auch wenn dies der optimalen Luftzirkulation im Wege ist. Das „Einrichtungsverhalten“ muss nicht durch spezielles Schimmelvermeidungs-Lüftungsverhalten kompensiert werden (vgl. LG Berlin, 14.05.1988, 64 S 174/ 88).